I pover’uomini, la parte migliore della società

di Maddalena Bonaccorso

Chiamare Loriano Macchiavelli, come molti fanno, «padre del noir italiano» o «maestro del giallo» è persino riduttivo. Possiamo dire che questo scrittore dolce e riservato – settantadue anni portati splendidamente – che durante l’intervista svoltasi per le strade e le piazze della sua amata Bologna, ci ha stupiti ad ogni passo con una disponibilità e gentilezza d’animo dal sapore d’altri tempi, è colui che ha dato al noir italiano la sua stessa  ragion d’essere. Ha precorso i tempi, ha aperto la strada agli altri scrittori, ha rivelato al suo mondo e alla sua città il destino che l’attendeva al varco. Nel 1976, nel suo romanzo Sui colli all’alba, raccontava di una bomba alla stazione di Bologna. In un racconto dei primi anni ’70 raccontava di una sparatoria in un campo nomadi in periferia. Più tardi ecco la Uno bianca realizzare, più o meno, quell’episodio. Orecchie drizzate sui fatti, capacità di cogliere i segnali del disagio quando questi sono ancora latenti, nascosti nei sotterranei fisici e metaforici di una città misteriosa anche architettonicamente. E assieme a un talento straordinario per la scrittura e a un umorismo spiazzante, tutto ciò rende Loriano Macchiavelli semplicemente il più grande tra i contemporanei. Di questo e di molto altro ha parlato con noi.

ragion d’essere. Ha precorso i tempi, ha aperto la strada agli altri scrittori, ha rivelato al suo mondo e alla sua città il destino che l’attendeva al varco. Nel 1976, nel suo romanzo Sui colli all’alba, raccontava di una bomba alla stazione di Bologna. In un racconto dei primi anni ’70 raccontava di una sparatoria in un campo nomadi in periferia. Più tardi ecco la Uno bianca realizzare, più o meno, quell’episodio. Orecchie drizzate sui fatti, capacità di cogliere i segnali del disagio quando questi sono ancora latenti, nascosti nei sotterranei fisici e metaforici di una città misteriosa anche architettonicamente. E assieme a un talento straordinario per la scrittura e a un umorismo spiazzante, tutto ciò rende Loriano Macchiavelli semplicemente il più grande tra i contemporanei. Di questo e di molto altro ha parlato con noi.

I suoi libri hanno sempre titoli molto belli: che storia hanno?

I miei titoli hanno tutti storie diverse, strane. Io non sono bravo con i titoli, non sono mai riuscito a trovarne uno decente e quindi non sono rimasti. Me li ha sempre cambiati l’editore o mi sono stati suggeriti da persone care. Proprio questo Cos’è accaduto alla signora perbene me l’ha regalato un amico, Sandro Toni, con il quale ho anche scritto Sarti Antonio e l’assassino. Me l’ha suggerito perché richiama un po’ un film di Godard, Io la conoscevo bene. Sembra si parli di una donna, e invece è la città di Parigi. Lo stesso accade con il titolo di questo libro, che è dedicato a Bologna, non a una donna. Alcuni me li ha suggeriti mia moglie, come Ombre sotto i portici e Fiori alla memoria: entrambi li trovo bellissimi.

In Cos’è accaduto alla signora perbene appare un Sarti Antonio se possibile ancora più schiacciato dagli eventi, mortificato dai superiori, oppresso dai sensi di colpa. Eppure questo libro è molto poetico; infonde speranza, nonostante tutto. Sembra quasi che lei abbia un debole per i perdenti e voglia dirci che sono loro il bello della società.

In Cos’è accaduto alla signora perbene appare un Sarti Antonio se possibile ancora più schiacciato dagli eventi, mortificato dai superiori, oppresso dai sensi di colpa. Eppure questo libro è molto poetico; infonde speranza, nonostante tutto. Sembra quasi che lei abbia un debole per i perdenti e voglia dirci che sono loro il bello della società.

È molto bello questo che mi dice; sì, probabilmente è così. Vede, io racconto le cose che sento, che in parte vivo, alle quali assisto. Per il resto lascio tutto all’interpretazione del lettore, e mi riempie di gioia avere un confronto con loro e sentire che le cose «passano». Certo, io come Sarti Antonio sono fra i perdenti; la maggioranza di noi è fra i perdenti, anche se non sembra. In apparenza, io cosa posso volere di più dalla vita? Vivo di questo lavoro bellissimo che è scrivere da ormai quasi trent’anni. Mi chiamano continuamente da tutte le parti per andare a parlare dei miei libri. Quindi, in realtà non dovrei essere un perdente, invece è proprio il contrario, sono un perdente come tutti. Sono macerato dai problemi che macerano tutti, problemi che sono quelli di Sarti Antonio, di Rosas, di tutti i miei personaggi «positivi». So, anzi, sappiamo, di non poter fare niente per cambiare il corso di questa vita che è un vero e proprio massacro, continuo. Penso ai rumori delle bombe che ogni giorno ci rintronano, anche se non fisicamente, ma che comunque ci arrivano dentro, ci scoppiano in testa. Quindi, come posso io scrivere e non schierarmi dalla parte dei perdenti? Di tutti i Sarti Antonio, di tutti gli uomini che combattono una battaglia impari contro coloro che invece reggono le sorti della vita, anche altrui. E lei ha ragione a dire che sono proprio loro la parte migliore della società, perché non possono fare male, possono solo riceverlo. Anche se non è detto che poi, una volta diventati non perdenti, non diventino esattamente come quelli che il male lo fanno.

L’ispettore Raimondi Cesare in questo libro è più che mai «peggio del crimine stesso», come disse Oreste Del Buono nella prefazione a Sui colli all’alba.

È vero, perché Raimondi Cesare è l’idiozia. L’idiozia è peggiore del crimine, è la banalità, è la parte vetero-tradizionale che ci portiamo dietro, che ci trasciniamo; non ha un barlume di umanità, non ha un barlume di coscienza e non ha un barlume di intelligenza.

Cosa può esserci di peggio di tutto questo? E io di persone come Raimondi Cesare sapesse quante ne ho incontrate. Anche di recente, per esempio dopo i fatti di Genova. Persone, funzionari di polizia che avrebbero dovuto rappresentare le istituzioni e che si sono comportate come sappiamo. Ma in fondo anche loro sono dei perdenti. Con la differenza che per loro non dobbiamo, non possiamo avere nessun rispetto.

Sembra che per Sarti Antonio non ci sia proprio speranza. La sua vita è terribile e a volte lei la racconta e la descrive in maniera molto cruda. Spesso ci dice che è «un pover’uomo».

Sì, è una vita terribile. Io la descrivo in maniera cruda perché è il suo mestiere ad essere crudo, cattivo. Quando facevamo spettacoli non autorizzati in piazza – io ho fatto molto teatro politico – spesso ci prendevano e ci portavano in questura. Ho assistito a scene incredibili, drammatiche, vere e proprie vessazioni nei confronti dei questurini, dei poliziotti semplici, da parte dei loro superiori. Io come scrittore prendo nota, prendo atto che questa è la vita del mio questurino; non può cambiarla, deve accettarla e continuare a viverla finché non andrà in pensione, o finché non morirà. Certo che è un pover’uomo. Ma sa, un po’ tutti coloro che fanno un mestiere alle dipendenze altrui devono subire vessazioni, cattiverie. Penso alle ragazze che vengono cacciate dal posto di lavoro perché sono incinte, penso, per attualizzare il discorso, ai precari, male del nostro tempo, penso a chi non ha garanzie. Non sono io cattivo con Sarti Antonio, è la vita che è così.

È continuamente umiliato ma non perde mai la sua onestà di fondo.

Sarti Antonio è talmente onesto da sembrare addirittura patetico. L’onestà è un valore del quale sento molto la mancanza, un valore d’altri tempi. E questo è un problema che quelli della mia generazione hanno sentito in maniera fortissima. Io sono nato in un periodo storico nel quale l’onestà era qualcosa di irrinunciabile. Mio padre mi diceva sempre che dovevo agire in modo da poter sempre guardare le persone negli occhi, senza doverli abbassare. Questo voleva dire che io non potevo essere disonesto, se no avrei dovuto vergognarmi. Questa onestà oggi è diventata un difetto. Un difetto grossissimo che non ti permette di fare carriera, che non ti permette di guadagnare abbastanza per poter fare una vita dignitosa. Guardiamoci attorno… la nostra vita è piena di furbetti del quartierino. L’onestà è un fardello, e Sarti Antonio se lo porta dietro, trent’anni fa come adesso. Tra poco diventerà anche un delitto, faranno qualche legge per cui chi è onesto oltre una certa soglia viene punito per legge.

Quando è uscito questo libro, nel 1979, l’hanno accusata di «gettare fango sulla città più democratica d’Italia». Nel libro lei definisce Bologna, attraverso le parole di un suo personaggio, «reazionaria, conservatrice e borghese ». Come prese allora queste critiche?

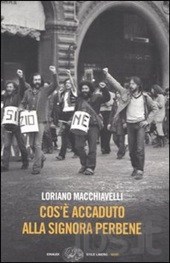

Mi è successo con questo ma anche con quasi tutti gli altri libri. Ho sempre avuto critiche da parte dei miei concittadini, da parte degli amici, da parte delle Istituzioni. Mi accusavano dicendomi che non mi rendevo conto di vivere in un’isola felice e che su quest’isola felice buttavo fango. Sì, Bologna lo era, ma non lo è più da molto tempo. Quello di Bologna isola felice è un sogno sparito, come tutti i sogni all’alba. Già nel 1976-77 la pentola bolliva. C’erano le manifestazioni di strada, riprese dalla copertina di Cos’è accaduto alla signora perbene; poi c’è stata la strage di Bologna, il massacro dell’Italicus, la banda della Uno bianca. Io in quei giorni, negli anni ’70, ero in strada, mi guardavo intorno, mi rendevo conto che le cose stavano freneticamente cambiando e continuavo a dire che bisognava prenderne atto. Chi non è riuscito a prevedere, era evidentemente cieco. I segnali c’erano tutti. Io mi considero un uomo di sinistra, lo sono sempre stato, come dicevo prima ho fatto teatro politico, l’ho portato in piazza; mi sono sempre schierato ma ho sempre avuto problemi enormi con gli esponenti della sinistra, non sono mai riuscito ad avere con loro un rapporto di dialogo. E questo vale ancora oggi; aspetto di riuscire a parlare con il sindaco Cofferati dal settembre 2004. Non riesco ad avere colloqui con l’assessore alla Cultura di Bologna, che porta avanti una politica culturale che non è all’altezza di quello che la città si merita. Le critiche mi hanno fatto male allora e mi fanno male ancora adesso; ma non per me, per Bologna. Perché chi critica i miei libri si ostina a non voler vedere, capire.

È anche per questo quindi che Cosa è accaduto alla signora perbene, scritto nel 1979, è ancora adesso attualissimo. Questa è senz’altro un’ottima cosa, per lei, perché testimonia in caso ce ne fosse bisogno quanto la sua scrittura sia moderna, ma forse non è un bene per ciò che rappresenta, questo libro.

Certo, è verissimo. Negli anni ’70 c’era l’esproprio proletario, e adesso i ragazzi vengono denunciati per l’autoriduzione della tariffa della mensa universitaria, con capi di imputazione che non stanno né in cielo né in terra; ci sono gli sgomberi dei rom, in nome della legalità… ma quale legalità.

Le parole non hanno più senso. Ci rincorriamo in un circolo vizioso dal quale non si esce, e questo libro purtroppo dimostra, se ancora ce n’era bisogno, che le cose non cambiano. Mai. Temo che questo libro possa essere attuale anche tra vent’anni.

Questo suo romanzo, nonostante tutto, trasuda umorismo quasi a ogni pagina. C’è una sequenza esilarante di un incidente con la famosa auto 28 guidata da Felice Cantoni che sfonda la vetrina di una pescheria…

Quella sequenza mi è riuscita bene. Pensi che Cosa è accaduto alla signora perbene è stato utilizzato per realizzare uno dei tanti sceneggiati che sono andati in onda, con protagonista Gianni Cavina, dal 1994 al 1998. La scena dell’auto 28 che entra in pescheria non l’hanno girata perché costava troppo rompere un vetro. Pensi un po’ in che condizioni si faceva televisione in Italia. A me quella scena piaceva molto, ho insistito tanto perché venisse inserita, ma non c’è stato niente da fare.

Magari ora sarebbe diverso; sono forse cambiati i tempi.

Tecnicamente sì, i tempi sono cambiati. Ma questa dell’auto 28 non è stata l’unica difficoltà che ho incontrato nella storia dei miei rapporti con la «riduzione televisiva» dei miei libri. Ce ne sono state di peggiori. Sono stato più volte contattato dai diversi produttori dei film, e quando ho cominciato a mettere giù un po’ di paletti, quando per esempio ho chiesto di inserire un paio di poliziotti corrotti, di coinvolgere un parlamentare in queste storie, fare in modo che in questi film ci fosse dentro la vita, quella vera che ci sta attorno, ho trovato solo dinieghi. Quindi non credo che sia cambiato poi tanto nel modo di fare televisione: adesso magari i soldi per rompere la vetrina si possono anche trovare e la scena si può girare. Ma non si può assolutamente girare un’altra scena dove magari c’è un parlamentare che possa essere in qualche modo riconoscibile.

Tecnicamente sì, i tempi sono cambiati. Ma questa dell’auto 28 non è stata l’unica difficoltà che ho incontrato nella storia dei miei rapporti con la «riduzione televisiva» dei miei libri. Ce ne sono state di peggiori. Sono stato più volte contattato dai diversi produttori dei film, e quando ho cominciato a mettere giù un po’ di paletti, quando per esempio ho chiesto di inserire un paio di poliziotti corrotti, di coinvolgere un parlamentare in queste storie, fare in modo che in questi film ci fosse dentro la vita, quella vera che ci sta attorno, ho trovato solo dinieghi. Quindi non credo che sia cambiato poi tanto nel modo di fare televisione: adesso magari i soldi per rompere la vetrina si possono anche trovare e la scena si può girare. Ma non si può assolutamente girare un’altra scena dove magari c’è un parlamentare che possa essere in qualche modo riconoscibile.

Ci parli di queste serie televisive: è stato mai coinvolto nelle sceneggiature?

Di serie televisive su Sarti Antonio ne sono state girate tre; una vecchissima, di quattro puntate, con protagonisti che poi sono spariti nel nulla. Poi sono state girate tredici puntate con Gianni Cavina, e infine altre sei. Ma tra queste due serie, nel mezzo, un mio caro amico di nome Guido Ferrarini ha girato un film con l’altro mio personaggio, quel Poli Ugo del quale ho scritto due romanzi, solo due perché poi la casa editrice non ne ha più voluti. Dicevano che era un personaggio troppo cattivo, troppo fascista. Tra parentesi, averlo ora, questo personaggio, sarebbe una risorsa economica notevole, perché qualcosa mi fa pensare che precorresse i tempi. Quindi, come dicevo prima, girammo un film, nel 1985, con questo Poli Ugo, che si intitolava L’archivista; il protagonista era Flavio Bucci. Rese il personaggio in modo straordinario. La sceneggiatura di questo film era mia; finalmente venni coinvolto interamente nel progetto televisivo. Fu l’unica volta.

Cosa l’ha spinta a far morire il suo questurino in Stop per Sarti Antonio?  Quale è stata la reazione dei lettori?

Quale è stata la reazione dei lettori?

Ero piuttosto stanco di Sarti Antonio, capivo che dovevamo prenderci entrambi una pausa. Riguardo alle reazioni, beh, è una storia molto divertente: in verità non successe nulla di drammatico, perché non ci credette nessuno. Anche perché stranamente il libro Stop per Sarti Antonio è finito senza il capitolo conclusivo, cioè quello che avrebbe dovuto dare la soluzione. Era una sorta di provocazione che volevo fare al lettore; arrivati alla fine Sarti Antonio viene ucciso in un modo abbastanza strano e non direttamente. A quel punto decido di non scrivere il capitolo conclusivo; scrivo solo: «Non vi dico la soluzione del giallo, perché se c’è arrivato Sarti Antonio, che non è esattamente una cima, ci sarete arrivati anche voi. Se invece siete più tonti di Sarti Antonio e non ci siete arrivati, scrivete all’editore che vi manderà il capitolo finale». Ricevetti molte lettere di insulti, lettere in cui i lettori mi dicevano: «Ho comprato il romanzo e lo voglio intero», e molte altre. In questo senso sì, ci sono state reazioni, ma non perché avevo ucciso Sarti Antonio, quanto perché non avevo messo il capitolo finale. Per me era un modo per trovare un colloquio con il lettore. Ho risposto a tutti coloro che mi hanno scritto, mandando il capitolo finale e spiegando il motivo per cui avevo fatto questa scelta. Mi è sempre piaciuto il colloquio con i lettori, l’ho sempre cercato. E quindi in quel libro la soluzione non c’era, l’ho regalata con questo fascicoletto aggiuntivo. Quindi per la morte di Sarti Antonio nessuno si è lamentato. Nessuno, a parte l’editore, che continuava a chiedermi libri con lui protagonista. Io rispondevo che era morto, e mi sentivo dire che in modo o nell’altro dovevo farlo rispuntare. Ma non è stato per le pressioni editoriali che l’ho riesumato, per così dire. È stato perché un bel giorno, mentre giravo nei sotterranei di Bologna con un amico che mi guidava, a un certo punto abbiamo trovato, all’incrocio di due gallerie, una specie di stanza quadrata. C’era una brandina, c’erano quattro sedie, una tavola apparecchiata come se ci fosse stato qualcuno che se n’era appena andato. In quel momento ho detto: se ci fosse Sarti Antonio questo sarebbe un ambiente per lui. Allora son venuto fuori e ho pensato che era il momento di recuperarlo, il mio questurino. E così ho fatto: mi sono andato a rileggere la parte dove muore e mi sono accorto che in realtà alla sua morte non assiste nessuno. La riesumazione, chiamiamola così, non è stata difficile. Diciamo che venirne fuori era abbastanza semplice.

Lei non ha mai rivelato come Sarti Antonio sia sopravvissuto.

È vero, non l’ho mai detto, ma lo scriverò nel prossimo romanzo. Lo sto ancora ultimando, non è finito e non so nemmeno il titolo, ancora. Ma vi posso anticipare che partirà da quella situazione, partirà al passato remoto, e narrerò come ne è venuto fuori.

Che natura ha il particolarissimo «io narrante» – che poi non è esattamente questo – che fa capolino nei suoi libri con Sarti Antonio e che è così presente in questo?

L’io narrante è in verità un vero e proprio personaggio del romanzo; è un personaggio che sta sopra le cose, che è in macchina con i personaggi, che parla con loro, che vede quello che succede. È un gioco che ho un po’ desunto dal teatro brechtiano. Brecht, nel suo teatro, teorizzava e non solo teorizzava, ma metteva anche in pratica, una sorta di straniamento dell’attore nei confronti del pubblico. L’attore non doveva coinvolgere lo spettatore nel dramma che gli stava proponendo. Tanto è vero che nei momenti più importanti, quando la tensione saliva, cosa faceva Brecht? Sospendeva lo spettacolo, calava un siparietto sul quale veniva proiettata una frase, oppure uno slogan, o comunque un «chiarimento» all’azione. Tu spettatore, che prima eri coinvolto in un’atmosfera terribile, all’improvviso tornavi a riprendere il controllo della situazione e ti rendevi conto di stare solo assistendo a uno spettacolo. Questa era la tecnica di Brecht. Coinvolgere lo spettatore emotivamente ma lasciargli sempre la possibilità del ragionamento. È questo che io cerco di fare col mio personaggio. Non posso in un libro calare un siparietto come faceva Brecht; e allora intervengo, interrompendo la narrazione con questo personaggio, in modo che il lettore si renda conto che, in fondo, stiamo solo giocando, stiamo raccontando una storia. È come se volesse dire «Facciamoci due chiacchiere noi e poi riprendiamo la lettura». Questo è il motivo d’essere di questa figura, che è sempre presente nei libri di Sarti Antonio, che lo accompagna e condivide la sua vita. E soprattutto è molto utile perché commenta; certe riflessioni io non posso farle fare a Sarti Antonio, e le faccio fare a lui. Per fare un esempio: in questo libro si parla del recupero del centro storico, che è stata una delle speculazioni edilizie più insensate e vergognose che siano state fatte in questa città; chi poteva fare queste riflessioni? Non Sarti Antonio, non è da lui; poteva forse farle Rosas, ma sarebbe stato scontato e retorico. E allora le fa questo personaggio, che può essere un lettore, un cittadino che ha vissuto l’espropriazione, può essere uno qualunque che ricorda l’evento e lo commenta in questo modo. È molto utile avere un personaggio del genere.

E non è mai invasivo, tra l’altro…

No, sono sempre stato attento a non renderlo troppo presente. Se no il gioco finisce. È importante perché è la coscienza critica del romanzo, ma non può essere eccessivamente invasivo.

Si trova d’accordo con Massimo Carlotto quando sostiene che il romanzo giallo si sta sostituendo alle grandi inchieste giornalistiche del passato?

Certo, sono d’accordo. Le grandi inchieste non si fanno più, perché è troppo pericoloso farle. Il romanzo è finzione, si può sempre dire così. Condivido in pieno le parole di Massimo Carlotto. Però aggiungerei anche qualcos’altro. Aggiungerei che stiamo attraversando un periodo nel quale c’è un grosso rischio; ed è quello di rendere tutto, attraverso il romanzo poliziesco, banale e scontato. Basta raccontare una storia cruenta che questa diventa lo specchio della realtà. Non è del tutto vero. Oggi corriamo questo rischio, che per la voglia e la foga di raccontare la realtà, si finisca nell’iper realtà, al di là della realtà. Quindi rischiamo; perché nei libri non c’è più solo l’inchiesta, c’è qualche cosa di più, qualcosa di troppo, spesso. Perché il lettore deve essere stupito a tutti i costi, e io questo non lo condivido.

C’è una canzone di Francesco Guccini, si intitola L’incontro, che parlando di Bologna la definisce «già nostra e ora straniera, e incredibile, e fredda». Sembra il suo libro.

Sì, la conosco. Ha ragione, è il mio libro fatto canzone. Francesco ed io siamo molto amici, anche lui ama e odia questa città.

Ma perché lei la ama così tanto?

Perché mi ha accolto, mi ha protetto sotto questi portici, perché quando sono venuto qui dalla montagna dove avevo passato la mia infanzia mi sono trovato in un luogo che mi ha «avvolto».